Das Bremer Wahlrecht: Nicht nur Gewinner*innen

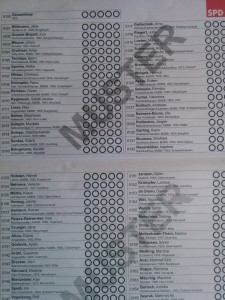

Zur Wahl der Bremischen Bürgerschaft 2011 gab es in Bremen eine große Wahlrechtsreform. Alle Wähler*innen haben seitdem 5 Stimmen, die sie frei auf alle Kandidierenden und Listen vergeben können.

Die Stimmen an alle Kandidierenden einer Liste und die Listenstimmen werden in einem ersten Auszählverfahren zusammen gezählt und daraus die Parlamentssitze errechnet. Dabei stellt der Wahlbereich Bremen 68 und der Wahlbereich Bremerhaven 15 Sitze – diese werden jeweils getrennt verrechnet und haben somit auch getrennte 5% Hürden. Aus dem Verhältnis in dem dann Listen- und Personenstimmen einer Liste stehen, wird dann berechnet wie viele Kandidierende direkt durch die Reihenfolge auf der Liste einziehen und wie viele über ihre Anzahl der Personenstimmen.

Beispiel:

Listenstimmen X: 20.000;

Stimmen für Kandidatin 1: 4.000,

Kandidatin 2: 3.000,

Kandidatin 3: 1.000,

Kandidatin 4: 2.000

Die Liste X bekommt aufgrund der insgesamt 30.000 Stimmen (20.000 Listenstimmen + 10.000 Personenstimmen) 3 Sitze. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von 66%/33%. Somit ziehen 2 Sitze von der Listenreihenfolge (also Kandidatin 1 & 2) in das Parlament ein. Nach Reihenfolge der Liste würde nun Kandidatin 3 einziehen, aber da Kandidatin 4 mehr Personenstimmen bekommen hat, zieht Kandidatin 4 ein.

Dieses Wahlrecht sollte den Wähler*innen mehr Freiheit bei der Wahl geben. Sie können nun klar einige Kandidat*innen hoch wählen die ihnen sympathisch sind oder die durch gute Arbeit hervorgestochen sind. Das birgt Chancen für Kandidierende, die in ihrer Partei weniger etabliert sind, aber in ihren Stadtteilen sehr bekannt sind oder eine breite Community hinter sich haben. Beispiele aus 2011 dafür waren Elombo Bolayela, der es durch starke Zustimmung in seinem Stadtteil Gröpelingen vom Listenplatz 41 bei der SPD noch eingezogen, da er die sechs-meisten Stimmen auf der Liste bekam. Ähnlich war es mit Cindi Tuncel von Die Linke, auf dem damaligen Listenplatz 10, nach Spitzenkandidatin Vogt hatte er die meisten Personenstimmen und zog ein.

Das Wahlrecht hat klare Vorteile: es bildet den Wähler*innenwillen klarer ab und zwingt die Kandidierenden dazu, mehr Kontakt zu den Bewohner*innen der Stadt zu suchen. Das kann, wie die Beispiele Tuncel und Bolayela zeigen, Menschen nach vorne schieben, die von vielen Wahlberechtigten im Parlament gesehen werden. Es entzieht der Partei zumindest zu einem Teil die Macht zu entscheiden wer einzieht und wer nicht. Das ist prinzipiell auch sehr erfreulich.

Doch dieses Wahlrecht hat auch klare Nachteile. Anders als es den Anschein machen mag, profitieren vor allem mittelalte Männer von den Personenstimmen. Sie haben bessere Chancen und Möglichkeiten sich in der Gesellschaft zu etablieren als junge Menschen oder Frauen. Dementsprechend bekommen sie deutlich mehr Personenstimmen und haben nicht nur bessere Positionen auf den vorderen, “sicheren” Listenplätzen sondern haben auch gute Chancen die Restplätze über die Liste zu ziehen. Gerade die jüngeren Kandidierenden leiden darunter, dass sie einen geringeren Bekanntheitsgrad haben. Aus eigener Kraft ist ein Einzug meist nicht möglich. Zwar wird der Wähler*innenwillen direkter abgebildet, doch es zeigt auch die Probleme der Gesellschaft auf und gibt sie direkt in das Parlament weiter. Da muss ein Wahlrecht besser intervenieren und versuchen diese Probleme herauszufiltern.

Das neue Wahlrecht ist dennoch nicht etwas, was ich komplett zurückdrehen würde. Die Parteien haben meiner Meinung nach die Aufgabe dafür zu sorgen, dass ihre jungen, weiblichen und nicht-weißen Kandierenden im Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stehen. So kann nicht nur ihr gesellschaftlicher “Nachteil” ausgeglichen werden, sondern auch in die Gesellschaft gewirkt werden, dass nicht nur weiße, mittelalte Männer die Politik bestimmen.

6 Antworten

[…] wie das Bremer Wahlrecht funktioniert, hat Rob hier […]